こんにちは、食いしん坊スタッフの山田です!

新しい年度になりました。

気候が良くにぎわう季節、美味しいものを食べながらお花見などして楽しく過ごしたいですね

さて、今月はタイトルにもある通り、抵当権抹消登記についてです。

申請したことのない方でも1人で出来るように

そもそも抵当権とは何か、抵当権抹消はどのような時に必要なのか、抹消するために必要な申請方法などを解説していきたいと思います!

自分で出来る!住所変更登記と同様にオンライン申請については割愛しまして、書面で申請する場合をご説明します。

抵当権抹消登記について

・抵当権とは

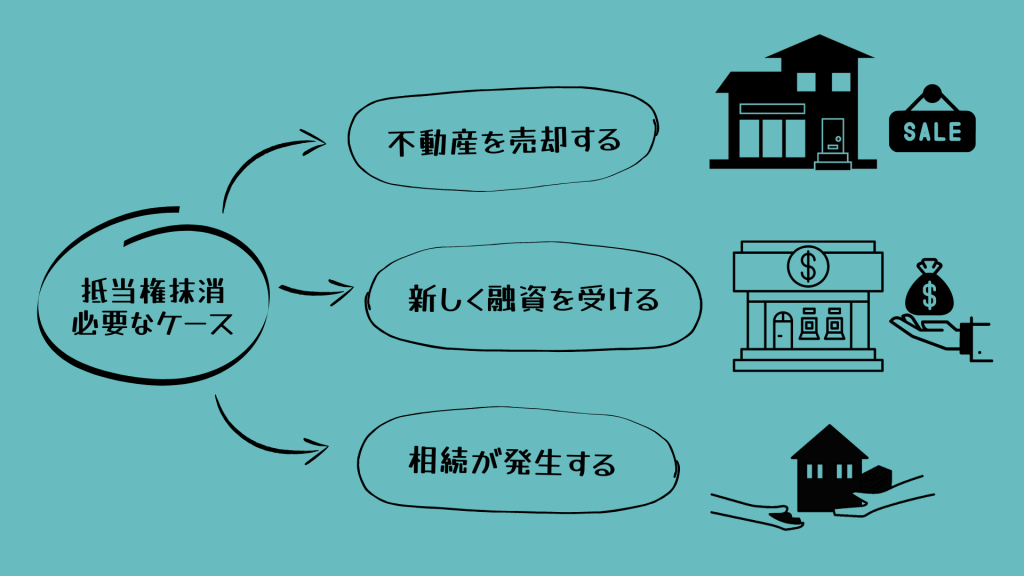

・抵当権抹消登記は必要?

①不動産を売却するとき

②新しく融資を受けるとき

③相続が発生するとき

・抵当権抹消登記のタイミングは?

・自分で出来る場合と出来ない場合

登記の必要書類や申請手順

・必要書類

1)登記識別情報

2)登記原因証明情報

3)代理権限証明情報

4)登記事項証明書

・申請書の作成

〇登記の目的

〇原因

〇権利者

〇義務者

〇添付情報

〇申請人兼義務者代理人

〇登録免許税

〇不動産の表示

・法務局に申請

・登記完了日

・登記完了後

・最後に

まとめ

抵当権とは

抵当権とは、住宅ローンを組むときなど融資を受ける際に、借入れの担保として不動産に設定する権利です。

万が一住宅ローンの返済ができなくなった時に、融資をしている金融機関が担保の不動産を差し押さえ、競売にかけるなどして返済の不足分に充てることが出来ます。

住宅ローンの完済後は抵当権の抹消登記をせずとも効力は失われます。

抵当権抹消登記は必要?

ではなぜ抹消登記が必要なのか、と思いますよね。

色々な場合がありますが、具体的に登記の必要性が出てくる3つのケースをご紹介します。

①不動産を売却するとき

抵当権が設定されたままの不動産は、そのまま所有権移転の登記をすることが法律上では可能です。

しかし、実際に売却する際にはよっぽど特殊なケースでない限り出来ません。

抹消登記がされていない状態だと完済されていたとしても、買主にとって不利益な条件が付いた不動産という事に変わりないからです。

例えば買主が購入時に住宅ローンを設定する場合、銀行としても1番抵当権(最も優先される抵当権)に設定出来なくなってしまう可能性が残るため、融資の審査がなかなか通らないという問題が起こります。

②新しく融資を受けるとき

自身が新たに融資を受けようとするときにもリスクとなり得ます。

完済した事実があっても抵当権がついたままではローンの審査が通りにくく、また完済済という事を書類等で証明するのも時間と手間がかかります。

だったら抹消登記手続きをしてしまった方がスムーズに進められそうですよね。

③相続が発生するとき

抹消登記がされないままだと、相続出来なくなってしまうという事では決してありません。

しかし、相続後に売却をする場合や相続不動産を担保に融資を受けようとする場合には、相続人が代わりに抹消登記をする必要があります。

完済した際の書類を相続人が管理していなかった場合、探すのも大変ですし見つからなかった際には様々な手続きが余計に必要となります。

放置しておくと、後々の相続人に負担をかけてしまうことになるので、早めにしておきたいですね。

抵当権抹消登記のタイミングは?

①~③の何れにおいても早めに抹消登記をしておいた方が、後々楽だという事がお分かり頂けたと思います。

③でも少し触れましたが、完済後に金融機関から送られてくる書類は抹消登記をする際の必要書類となります。

しかし、長い間放置しておいて書類を紛失してしまった

(私も後回しにしたら失くしてしまう自信があります。)

書類を紛失してしまった場合、発行元が金融機関の書類は再発行してもらう事ができます。

しかし、法務局が発行している登記識別情報は再発行できないので、事前通知制度や司法書士などによる本人確認情報制度を利用する必要があります。

事前通知制度は手間がかかりますし、本人確認情報制度は司法書士に申請自体を依頼するため手間はかかりませんが費用はかかります。

なので、抵当権抹消登記は完済後書類が送られてきたら、出来るだけ早く行うことをお勧めします。

自分で出来る場合と出来ない場合

では実際に自分でできる登記なのかどうかですが、場合によります。

今までローン完済済みが前提として話を進めてきましたが、その場合だとそれほど難しい手順を踏まずに自分で登記が可能です!

(本人確認情報制度を利用する場合など、特殊なケースは司法書士に依頼する必要があります。)

逆に、まだ完済しておらず担保となっている不動産を売却することで、残債の一括返済をする場合などは司法書士に依頼する必要があります。

必要書類

申請の際に必要な書類は、金融機関から完済後に送られてくる書類のうち4種類です。

1)登記識別情報

まず、紛失するととても手間がかかるとご説明した登記識別情報です。

抵当権設定登記をした際に法務局より発行されるものですが、他の書類と同様に金融機関から送られてきます。

裏面の記載に従って開封し、中に記載された識別情報が見えるようにしてコピーします。

コピーを封筒に入れ、封をして提出します。

封筒には下記3点を記入します。

・抵当権者の名称:金融機関名「○○銀行」

・登記の目的:この場合「抵当権抹消」

・「登記識別情報記載書面在中」

登記識別情報は法務局によって時期は異なりますが、17~18年前のものだと登記済証という名称です。

抵当権の場合、通常は抵当権設定契約書に登記済印が押印されたものを登記済証として扱います。

こちらの場合は、原本をそのまま提出すると登記完了後に返却されます。

2)登記原因証明情報

実際に送られてくる書面には「弁済証書」や「解除証書」と記載されています。

こちらの書類は、必要ならば原本還付することが可能です。

書類のコピーと原本を提出し、コピーに「原本と相違ない」旨の記載をします。

3)代理権限証明情報

抵当権者である金融機関が、不動産の所有者に抵当権抹消登記申請を委任する旨の記載がある委任状のことです。

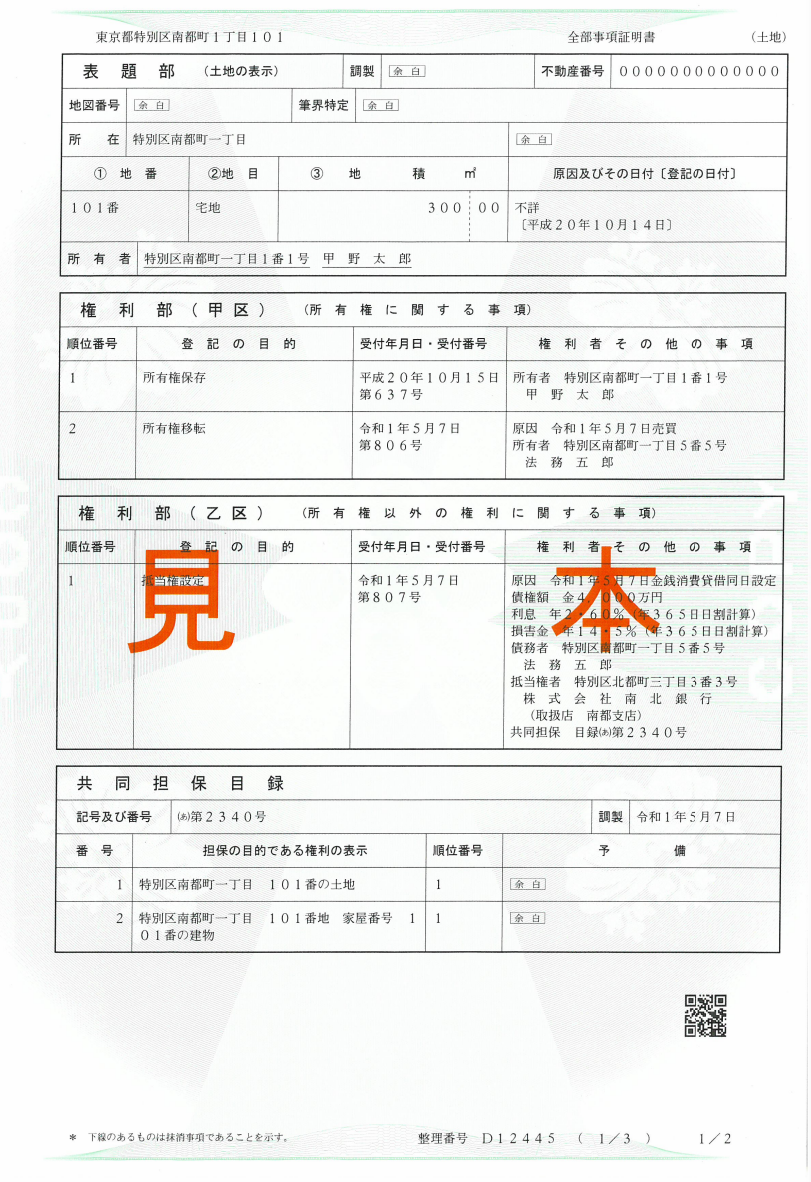

4)登記事項証明書

この書類は法務局に提出することはありませんが、申請書作成の際に必要な情報が書かれています。

マンションの方は参照画像より少し複雑な形式の表記となっていますが、記入例に応じて申請書の空欄を埋めていけばいいのでご安心ください。

以上、4)を除いた 1)~3)の書類を法務局に提出します。

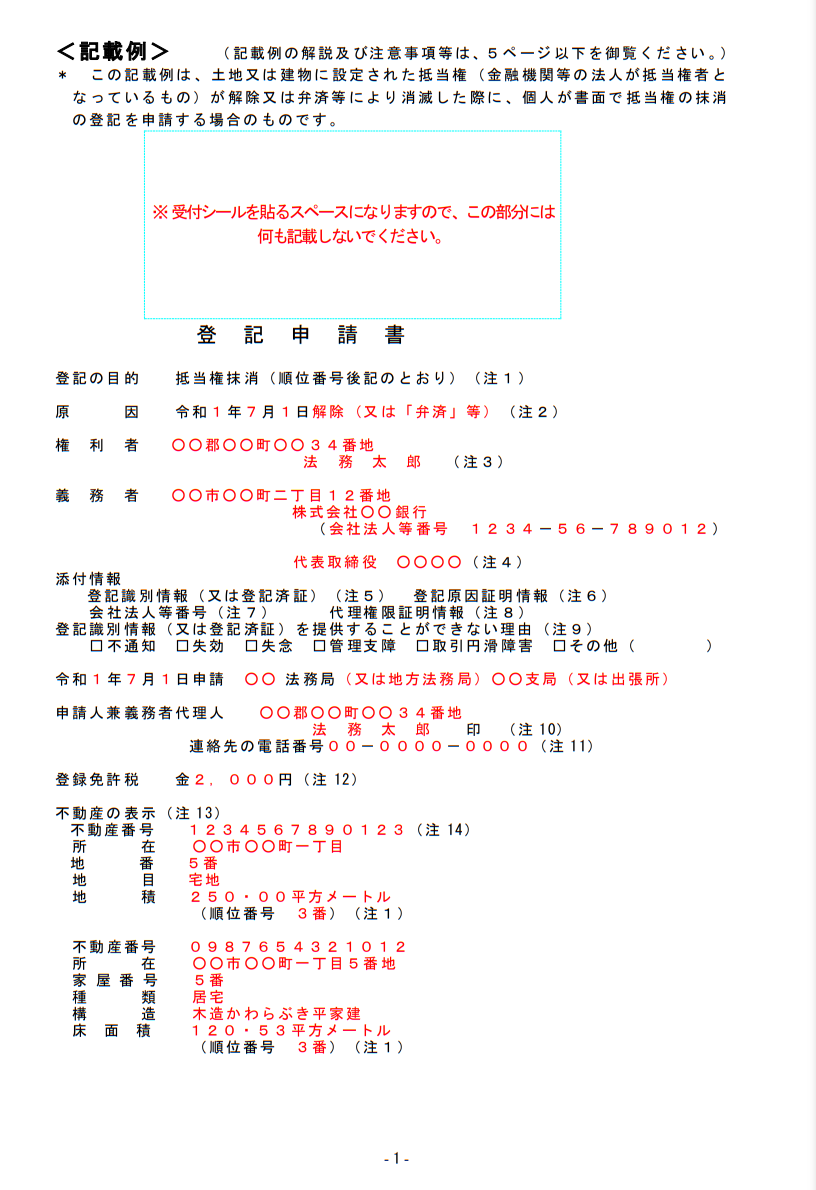

申請書の作成

登記をする際には、登記申請書を必ず作成・提出しなければなりません。

法務局のホームページに下記のように記入例(マンションの方はこちら)があります。

記入例を見ながら赤字の部分をひな形(マンションの方はこちら)に記入していけば、なんとか作成できそうですね!

ちなみに、ひな形を印刷して書き込んでも良いですし、データ上でひな形に入力してから印刷しても大丈夫です。

では早速、ひな形を使って書く時のポイントを説明したいと思います!

〇登記の目的

赤字がないので特に記入の必要はありません。

〇原因

弁済証書や解除証書に記載されている、弁済又は解除の日付を記入します。

日付の後に記入する「弁済」や「解除」なども証書に書いてある通りに記入すればOKです。

〇権利者

現在の所有者の住所と氏名(複数人で共有している場合は全員分)を記入します。

記入内容は、登記事項証明書の権利部(甲区)に記載されている所有者の住所及び氏名と一致している必要があります。

もし住所と氏名の内どちらか一方だけでも変更されている場合は、現在のものに変更する登記を事前にする必要があります。

必要な方は、住所変更のみですが以前ブログにてご紹介したので参考にしてみて下さい。

〇義務者

抵当権者である金融機関の住所、名称、会社法人等番号及び代表者の氏名を記入します。

金融機関の委任状を参考にすると分かりやすいと思います。

会社法人等番号は大抵の場合、弁済書類の一部として金融機関から送られてきます。

もしない場合は、金融機関にお問い合わせください。

〇添付情報

ここは赤字がないので、特に記入する必要はありません。

そのすぐ下の行に日付と法務局の管轄を記入する部分があります。

日付は申請書を法務局に提出する日(申請日)を、管轄は名義人の住所ではなく登記する不動産の管轄法務局(不動産の「市・区」と「法務局 管轄」をウェブ検索するとすぐに出る)を記入します。

なお、郵送で申請する場合の日付は空欄にしておきます。

〇申請人兼義務者代理人

現在の所有権登記名義人の住所及び氏名を記入します。

これは権利者の欄に記入した住所及び氏名の内容と一致している必要があります。

記入が完了したら、氏名の末尾に認印を押してください。

電話番号は申請書の内容等について確認事項があった場合、法務局から電話がかかってきます。

平日の日中に対応可能な電話番号を記入して下さいね。

〇登録免許税

不動産の数×1,000円です。

マンションの場合は敷地となっている土地も不動産の数に入るので注意してください。

郵便局や法務局で収入印紙を購入して、基本的には申請書とは別の紙に張り付けます(割印はNG)。

申請書と収入印紙を貼った紙はホチキスで一つに綴じますが、綴り目に契印をしてください。

〇不動産の表示

登記の申請をするすべての不動産を、登記事項証明書等に記録されているとおりに正確に記載してください。

申請書が複数枚になった場合は各用紙の綴り目に契印をしてください。

法務局に申請

申請書が完成したら、不動産の管轄法務局(申請書記載の法務局と同じ)に申請します。

申請書と添付書類を直接窓口に持って行ってもいいですし、郵送でも可能です。

郵送の場合は封筒の表面に「不動産登記申請書在中」と記載し、レターパックプラス(赤色)か書留(一般・簡易)で送りましょう。

また、登記完了後には書類が返却されますが、郵送で送ってほしい場合は返却先を記載したレターパックプラス(簡単なのでおすすめ)、又は返信用封筒及び書留郵便のための郵券を同封してください。

登記完了日

登記完了予定日は当日分のみ申請窓口に表示されています。

また、インターネットではおおよそ当日から1週間前の完了予定日がチェックできます。

ですが、管轄の法務局によって表示日数にかなり差がありますので、早めに確認しておくことをお勧めします!

郵送で申請した場合は法務局に到着した日が申請日となりますので、送った日の1~2日後を基準とした方が良いかと思います。

あくまでも予定ですので、遅くなることも早まることもあります。窓口受取の方は事前に電話で確認してからの受取が確実ですね。

登記完了後

登記完了後は、前述のように返却される書類(登記完了証や還付請求した方は住民票など)があり、窓口か郵送での受け取りが選べます。

窓口受取の場合は、申請書に押印した印鑑と身分証明書の提示が必要ですのでお忘れなく!

郵送受取の方が楽ではありますが、郵送準備や配達などで時間がかかるためお急ぎの方は窓口の方が早く受け取れます。

最後に

申請がきちんと反映されているか確認のために法務局にて登記事項証明書(1通600円)を取得します。

申請とは違い、どこの法務局で取得しても大丈夫です。

また、遠くて直接行くのは大変…という場合は郵送でも取得が可能です。

詳しい方法はこちらから法務局のホームページを確認してみて下さい。

抵当権抹消登記が間違いなく反映されているかチェック出来たら、すべて終了です。

お疲れさまでした!

最後まで読んで頂いてありがとうございました。

ご紹介した方法ですんなり出来そうな方は、自分で登記した方がコストが抑えられるので是非やってみて下さい!

イレギュラーな内容であったり、書類作業をするまとまった時間のない方は専門家に依頼するのがベストです。

ストレスなく時短で出来るのでコスパ的にも良いと思います。

もし専門家にご依頼の際は、司法書士黒森仁志事務所にご相談下さいね

みなさまのご相談をお待ちしております。

ではまた~!

相続について心配事やご相談等がありましたら、 お気軽に当事務所へお問い合わせください。

2023年4月4日